ISBN: 978-607-542-001-1

ISBN: 978-607-542-001-1

Editores:

- Marlene Gómez Peralta

- Víctor Manuel Gómez Reyes

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

- Coordinación de la Investigación Científica

- Facultad de Biología

Primera Edición 2017, Morelia, Michoacán, México.

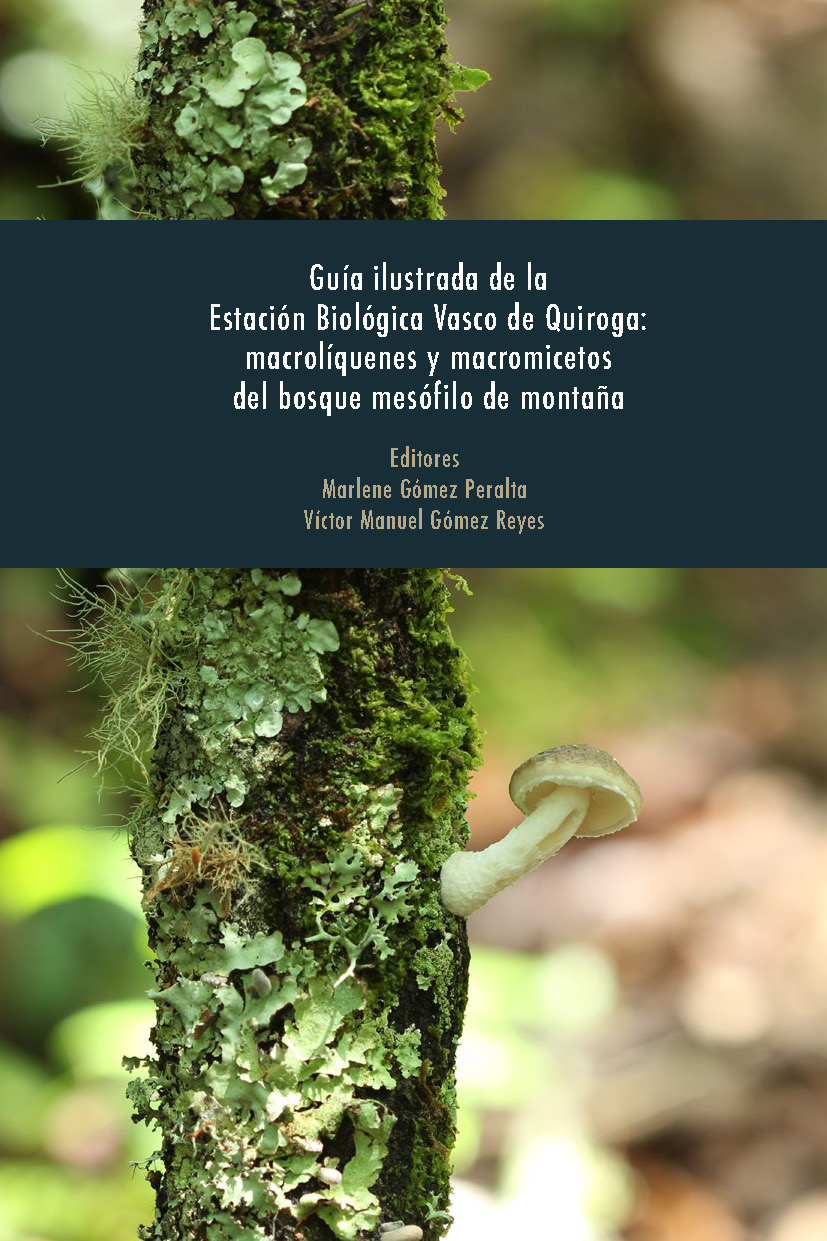

Los líquenes y los macromicetos, a pesar de ser organismos diferentes morfológicamente, ambos pertenecen al Reino Fungi, debido a que poseen algunas características en común como la presencia de un núcleo y otros orgánulos delimitados por membranas; la composición química de las paredes celulares, cuyo principal componente es la quitina; son heterótrofos; las células de la mayoría de los hongos son llamadas hifas, que presentan crecimiento apical y su conjunto recibe el nombre de micelio, entre muchas otras características.

Los líquenes (hongos liquenizados) son el resultado de la simbiosis entre el hongo heterótrofo y una cianobacteria o alga verde autótrofa y como resultado de esta interacción, forman un cuerpo (talo) con características únicas. En los macrolíquenes el talo es visible y bien desarrollado. El papel de estos organismos en los ecosistemas está relacionado con la fjación de nitrógeno; la formación de suelo por su acción en la degradación de las rocas; diversas aves los utilizan como material para elaborar nidos; son el hábitat de varios microinvertebrados y son indicadores de la calidad ambiental de los ecosistemas y de áreas urbanas.

Por su parte, los macromicetos son aquellos hongos que producen sus estructuras reproductoras, ascomas o basidiomas, que se pueden ver a simple vista. Entre sus funciones ecológicas destacan el reciclaje de la materia orgánica (hongos sapróftos), también son formadores de una simbiosis con las raíces de las plantas (las micorrizas) y muchos otros hongos son parásitos de plantas, animales, insectos e incluso de otros hongos; en general todas estas funciones son importantes para el mantenimiento de los ecosistemas.

La diversidad mundial de los líquenes se estima entre 13 500 y 20 000 especies. En México, la estimación quizá alcance las 5 000 especies, lo que representaría entre el 18 y 37% de las estimadas para el mundo. Las especies conocidas para el país son 2 722, corresponden al 50% de los estimado (Herrera-Campos et al., 2014). Para Michoacán se han registrado 395 especies (Gómez-Peralta y Gregorio-Cipriano, en prensa), mientras que para los macromicetos la diversidad mundial se calcula entre 53 000 a 110 000 especies, de las cuales se han descrito 21 679 (Mueller et al., 2007), para México se han realizado diversos cálculos, Guzmán (2008), menciona que podría haber más de 50 000 especies, mientras que Aguirre-Acosta et al. (2014), mencionan que podrían haber entre 9 000 y 11 000 especies de macromicetos, de éstas, se han descrito 4 500 especies (Guzmán, 1998). Para el estado de Michoacán se tienen reportadas 690 de macromicetos (Gómez-Reyes y Gómez-Peralta, en prensa).

En la presente guía se describen 112 especies, 56 para cada grupo. Entre los registros de líquenes destacan especies que son importantes en la medicina tradicional mexicana como Parmotrema reticulatum, entre los tepehuanes y mestizos de Chihuahua, usada para trastornos renales o enfermedades venéreas (Pennington 1969 En: Crawford, 2015); Pseudevernia intensa y Usnea strigosa, contra “golpes de pecho”, entre los purépecha, del lago de Pátzcuaro (Mapes et al., 1981). Por otra parte, Heterodermia leucomelos es comercializada como especia en la India (Upreti et al., 2005) y tiene capacidad de inhibir el crecimiento de diversos ftopatógenos (Babiah et al., 2015); mientras que, H. obscurata tiene actividad antiviral (Cohen et al., 1996), estas últimas especies, además son tolerantes a la contaminación (Simijaca-Salcedo et al., 2014); mientras que Canoparmelia texana, se considera resistente y Punctelia caseana, sensible (Rangel-Osornio, 2016).

Para los macromicetos, destacan 16 especies de hongos comestibles, entre las más abundantes se encuentra Russula parvovirescens, aunque no se cuenta con reporte de su consumo en el estado de Michoacán; otras especies comestibles que fueron abundantes son Helvella crispa y H. lactea, otras menos frecuentes pero que destacan por su tamaño son Laccaria proxima y Lentinus levis; a demás se reportan nueve especies tóxicas, entre ellas Amanita bisporigera, una de la especies mortales presentes en el estado y Agaricus moelleri, especie que se puede confundir fácilmente con las diferentes especies de champiñones silvestres comestibles; por último se resalta el registro de tres especies con hábito hipogeo, Delastria rosea , Elaphomyces appalachiensis y Genea mexicana.

Descarga gratuita